Oleh A Edison Nainggolan

TRAGEDI banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera akhir November 2025 lalu menyisakan duka mendalam dan kerusakan parah. Bencana ini mau tak mau menyeret-nyeret industri sawit, khususnya di sektor hulu. Perkebunan sawit dituding turut berperan besar dalam banjir yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda tersebut, di samping curah hujan yang memang ekstrem tinggi.

Hingga Kamis (5/12/2025), atau 10 hari setelah banjir melanda data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan angka korban terus meningkat dan kerugian material yang fantastis di tiga provinsi terdampak parah: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dampak banjir bandang

| Keterangan | Aceh | Sumatera Utara | Sumatera Barat | Total (Estimasi) |

| Korban meninggal | 325 jiwa | 311 jiwa | 200 jiwa | 836 jiwa |

| Korban hilang | 204 jiwa | 165 jiwa | 14 jiwa | 518 jiwa |

| Korban luka | 1.800 jiwa | 112 jiwa | > 2.700 jiwa | |

| Rumah rusak | > 10.500 unit | |||

| Fasilitas umum rusak | 536 unit |

Sumber: Data kompilasi per 4 Desember 2025 dari Posko Utama BNPB di Jakarta dan laporan harian BPBD masing-masing provinsi.

Ada pun daerah terdampak paling parah di Aceh meliputi Kabupaten Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tenggara. Di Sumatera Utara mencakup Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang. Sedangkan di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Padang Panjang.

Akses ke ribuan warga di sejumlah wilayah terdampak baru dapat dijangkau dua hingga lima hari setelah bencana karena jalan tertimbun longsoran dan jembatan putus, yang memperparah kondisi para penyintas yang kini bergantung pada bantuan logistik di tenda-tenda pengungsian.

Kebun sawit menjadi sasaran tudingan

Sebagian pihak menyebut bahwa bencana kali ini dipicu bukan hanya oleh hujan ekstrem atau cuaca buruk, tapi juga oleh kondisi ekologis yang sudah rapuh: deforestasi, alih fungsi hutan, dan konversi lahan menjadi perkebunan serta area penggunaan lain (APL).

Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumbar, Tommy Adam, misalnya, menilai bencana kali ini merupakan akumulasi krisis ekologis selama dua dekade terakhir. Jadi bukan sekadar bencana alam atau dampak ekstremnya curah hujan, tapi bencana ekologis. Ia menyebut cuaca ekstrem hanya pemicu.

Sementara sumber media internasional sudah mulai menyoroti peran deforestasi — termasuk oleh sektor perkebunan, logging, dan pemanfaatan lahan — sebagai faktor yang memperparah dampak banjir dan longsor.

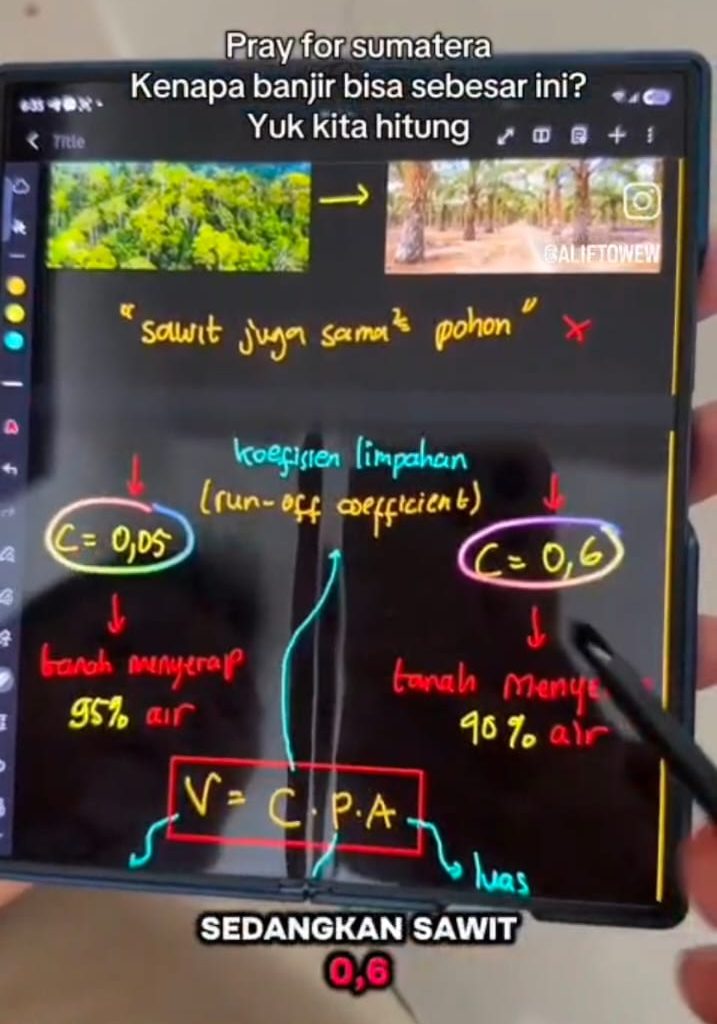

Di tengah hiruk-pikuk analisis mengenai penyebab banjir bandang ini, muncul tudingan semakin menguat di ruang publik terhadap sawit, yang disebut turut berperan dalam bencana ini. Hal ini antara lain tampak jelas dari video viral yang membandingkan kemampuan tanah di perkebunan sawit dan hutan dalam menahan air.

Video tersebut menyebut koefisien limpasan kebun sawit adalah 0,6, yang berarti 60% air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan (run off), sementara koefisien limpasan hutan hanya 0,05 atau hanya 5% air yang mengalir di permukaan. Angka ini secara mencolok mematahkan anggapan “bahwa sawit dan hutan sama saja, sama-sama pohon”.

Para pakar lingkungan menyatakan bahwa sawit, meski berakar dan memiliki tajuk, tidak dapat menggantikan fungsi hidrologis hutan alam yang kompleks dengan keanekaragaman vegetasi, serasah, dan struktur tanah yang mampu menyerap air secara masif. Pembukaan hutan di area hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk perkebunan sawit dinilai mengurangi daya serap tanah, sehingga mempercepat dan memperbesar debit banjir bandang ketika hujan ekstrem terjadi.

Bagi sektor sawit, tudingan ini bisa menurunkan legitimasinya di mata publik dan warga terdampak. Tuduhan bahwa konversi hutan ke sawit memperburuk risiko bencana bisa mendorong tuntutan transparansi dan tanggung-jawab sosial-lingkungan.

Namun dalam pandangan pakar kehutanan Sudarsono Soedomo, sudut pandang yang menghubungkan bencana sebagai dampak perkebunan kelapa sawit adalah terlalu tergesa-gesa dan sangat sederhana. Menurut dia, gambaran tentang kehutanan Indonesia hari ini jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan ekspansi sawit, terlebih jadi penyebab banjir bandang Sumatera.

Ia menyebut, banyak kawasan hutan telah mengalami degradasi parah jauh sebelum kelapa sawit menjadi komoditas dominan, baik akibat pembalakan liar, tata kelola yang lemah, maupun ketidaktegasan negara dalam menegakkan hak menguasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Selama bertahun-tahun, kelapa sawit dituduh sebagai penyebab utama hilangnya hutan. Narasi ini terus berulang, padahal faktanya jauh lebih kompleks,” kata Sudarsono, sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, edisi 3 Desember 2025.

Mungkin pandangan ini benar. Namun, jika disimak uraian dalam video menyinggung koefisien limpasan permukaan sawit yang jauh lebih besar dari koefisien limpasan permukaan hutan, maka secara logika sederhana kebun sawit tetap dapat dinilai turut berperan penting dalam bencana banjir.

Terlepas dari semua kemungkinan dan tudingan penyebab banjir bandang tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberi respon dengan terlebih dahulu menyampaikan empati dan duka cita mendalam atas bencana banjir dan longsor di Sumatera. Selanjutnya GAPKI menepis tudingan yang pembangunan perkebunan sawit sebagai penyebab banjir.

“Jika dilihat dari luasan kebun yang ada, berdasarkan data BPS kita dapat mengetahui bahwa penggunaan lahan untuk kebun sawit secara nasional tidak lebih dari 10% dari luas lahan yang ada. Apalagi lahan yang digunakan untuk sawit umumnya bukan di pegunungan, tetapi di lahan dataran dengan kemiringan tidak boleh lebih dari 30%,” ujar Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono, kepada Nagara News Network (lihat: Respon GAPKI atas Pertanyaan Wartawan Nagara.id terkait Berita Bencana di Sumatera)

Tantangan verifikasi data: hujan ekstrem, deforestasi, atau kombinasi keduanya?

Memang, penyebab langsung bencana yang dilaporkan pejabat adalah hujan ekstrem — termasuk curah hujan tinggi, musim hujan, dan siklon tropis yang memperparah kondisi alam.

Namun, peningkatan jumlah korban dan luasnya kerusakan mendorong banyak pihak mempertanyakan apakah faktor struktural — seperti alih fungsi lahan, hilangnya tutupan hutan, tata kelola DAS yang buruk — turut memainkan peran besar. Kombinasi antara iklim ekstrem dan kerentanan ekologis bisa memperparah dampak secara dramatis.

Meski demikian, untuk menyatakan dengan pasti bahwa kebun sawit adalah turut menjadi penyebab masih dibutuhkan data ilmiah: studi run-off, peta tutupan lahan sebelum dan sesudah konversi, evaluasi DAS, serta historis curah hujan dan longsor. Tanpa data tersebut, tuduhan tetap menjadi opini — meskipun valid secara empiris dan penting untuk diperiksa lebih lanjut.

Respon GAPKI atas Pertanyaan Wartawan nagara.id terkait Berita Bencana di Sumatera

- Kami menyampaikan empati dan duka cita yang amat mendalam atas bencana banjir dan longsor yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga keadaan segera pulih kembali dan warga dapat berkumpul bersama keluarga dalam keadaan aman. Sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi beban para korban, GAPKI menyentuh masyarakat terdampak melalui program “GAPKI Peduli”, menggerakkan anggota dan GAPKI cabang untuk bergerak mengirimkan bantuan. Untuk anggota GAPKI yang berdekatan atau di sekitar bencana, mereka secara langsung telah membantu masyarakat sekitarnya dengan berbagai bentuk bantuan. GAPKI juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mengirimkan bantuan.

- Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menjaga kelestarian hutan melalui kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sejak 2011 (Inpres No. 10/2011) yang kemudian dipermanenkan pada 2019. Secara spesifik untuk sektor sawit, pemerintah juga sempat menerbitkan Inpres No. 8 Tahun 2018 (Moratorium Sawit) untuk mengevaluasi perizinan dan meningkatkan produktivitas tanpa pembukaan lahan baru. Dengan demikian, sejak tahun 2011 sudah tidak ada lagi ijin baru untuk anggota GAPKI untuk perluasan areal. Data juga menunjukkan bahwa perkebunan sawit bukan merupakan driver utama deforestasi di Indonesia. Sebagian besar lahan sawit berasal dari tanah terlantar (degraded land).

- Banyak informasi tanpa bukti yang kongkret mengaitkan pembangunan perkebunan sawit sebagai penyebab banjir. Jika dilihat dari luasan kebun yang ada, berdasarkan data BPS kita dapat mengetahui bahwa penggunaan lahan untuk kebun sawit secara nasional tidak lebih dari 10% dari luas lahan yang ada. Apalagi lahan yang digunakan untuk sawit umumnya bukan di pegunungan, tetapi di lahan dataran dengan kemiringan tidak boleh lebih dari 30%.

- GAPKI selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar nasional untuk pemenuhan kaidah-kaidah keberlanjutan. Komitmen GAPKI untuk terus berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus dilakukan.

- GAPKI berharap masyarakat mengetahui bahwa GAPKI memegang teguh visi, komitmen dan sangat serius dalam membangun industri perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. GAPKI selalu mendorong anggota untuk melaksanakan tata kelola industri kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan, serta membantu meningkatkan kemampuan anggota untuk mencapai industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Direktur Eksekutif,

Mukti Sarjono